택배가 바뀔지 모른다: 탈집중화되는 물류와 공유경제

작성자 : 비욘드엑스 대표 에디터 김철민 / LoTIS 2021.07.29 게시

그림1.

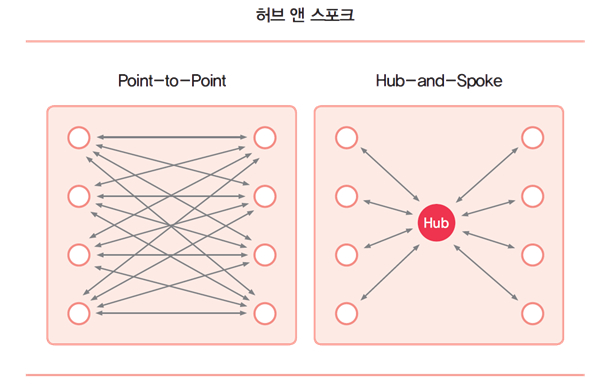

허브 앤 스포크(Hub and Spoke) 는 FedEx의 창립자 프레드릭 스미스가 적용한 것으로, 미국 내 지역에 화물 집결지인 허브를 만들어 모든 화물을 일단 허브에 모은 다음 재분류하여 미국 전역으로 24시간 이내에 배송하는 방식이다. 30여 년 넘게 허브 앤 스포크 방식은 배송의 표준이었다. 그런데 이를 기반으로 상호보완적 관계를 유지해오던 유통과 물류산업의 분업 체계에 균열이 생겼다. 2000년대 초반 홈쇼핑이 활황일 때, 택배업은 ‘황금알을 낳는 거위’로 불릴 만큼 직접적 수혜대상이었다. 물론 택배가 없었다면 홈쇼핑이 판매한 상품을 소비자에게 제때 배송할 수 없었겠지만 말이다. 그런데 몇 년 전부터 이커머스가 물류사업 흥행의 바통을 이어가고 있다. O2O(Online to Offline), 온디맨드 등 신유통 채널의 등장으로 이른바 라스트 마일(Last mile, 고객과의 마지막 접점) 배송 서비스가 떠오른 것이다. 온라인 거래가 흥하면 흥할수록 오프라인 서비스 영역이 더 중요해진다. 누군가가 온라인에서 상품을 팔아도 오프라인 영역의 배송을 거치지 않고서는 그 상품이 누군가에게 전달될 수 없기 때문이다.

■ 유통과 물류업의 분업 체계에 생긴 균열

유통업과 물류업은 오래전부터 각각의 영역에서 전문화를 이루며 분업 체계를 공고히 해왔다. 택배 분야에서는 이미 표준화된 서비스 체계를 갖춘 물류기업이 전문적인 영역을 단단히 구축했다. 택배는 공급자 측면에서 네트워크 효과가 큰 산업이다. 대규모 허브 터미널을 구축하고 화물 분류를 자동화하는 과정에서 규모가 커질수록 원가는 더욱 감소하는 규모의 경제가 바로 택배산업의 핵심 경쟁력이다. 그래서인지 온라인 전자상거래 물량이 폭발적으로 증가하는 요즘 같은 상황에도 배송을 자체적으로 제공하는 유통기업은 찾아보기 힘들다. 물론 아마존, 알리바바 등 이커머스가 물류창고를 자체적으로 운영하는 사례는 많다. 그러나 배송만큼은 물류기업의 택배 서비스를 이용하는 것이 일반적이라는 이야기다. 유통업과 물류업의 공고한 분업 관계에 균열이 생기고 있다. 쿠팡의 로켓배송 서비스나 아마존의 직접배송 서비스 DBA(Delivery By Amazon)가 대표적이다. 특히 아마존은 FedEx, UPS 등 물류기업과의 협업을 점차 줄이고 직접배송 서비스를 제공 중인데, 아마존 플렉스(Amazon Flex)는 일반인을 택배기사로 활용한 것이다. 풀필먼트 바이 아마존으로 물류창고를 혁신하는 데 대규모 투자를 진행해온 아마존이 배송 분야로까지 서비스를 확대하고 있는 것이다. 중국의 징둥(JD.com)처럼 정규직 택배사원을 고용해 자체 배송 네트워크를 구축한 유통업체도 있다. 아마존, 징둥, 쿠팡 등 이커머스가 당일배송과 같은 서비스 차별화를 위해 대규모 적자까지도 마다하지 않고 있다. 이러한 변화는 어디에서 기인한 것일까? 라스트 마일 영역에서 감지되는 변화의 흐름에서 그 단서를 찾을 수 있다. 우선 택배 서비스의 형태를 살펴보자. 한국은 익일 배송이, 미국에서는 ‘D+2일’ 배송이 표준화되어 있다. 최근 아마존은 한국처럼 익일 배송 체계 구축을 위해 미국 전역에 화물항공기 운행 대수를 늘리고 있다. 택배 서비스의 핵심은 경제적이고 안전하게 상품을 배송하는 데 있다. 유통기업이 새로운 배송 서비스를 실험하고 있다는 소식이 곳곳에서 들려오지만 아직 택배 서비스의 주류가 국내에서는 CJ대한통운, 롯데, 한진이고, 미국에서는 FedEx, UPS라는 점을 부인할 수 없다. 앞서 이야기했듯이 유통업체가 이미 네트워크를 구축한 물류기업과 직접적으로 경쟁하여 원가를 더 낮추기는 쉽지 않다. 일례로 일본에서 야마토에 의존하지 않기 위해 노력하는 아마존재팬도 협력업체 관리에 어려움을 겪고 있다. 하지만 이커머스 시장에서 속도 경쟁과 차별화 경쟁이 치열해지면서 기존의 표준화된 택배 서비스는 한계에 다다랐다. 유통업체 간 서비스 경쟁이 심화될수록 택배 서비스를 혁신하려는 움직임이 뚜렷하게 나타나고 있다.

■ 변화의 기로에서 탄생한 공유경제형 물류 서비스

‘허브 앤 스포크’로 불리는 중앙 집중형 배송 네트워크 구조는 지금까지 가장 효율적인 물류 방법론이다. FedEx와 UPS, 야마토와 사가와큐빈 등 모두 허브 앤 스포크 방식을 활용해 경쟁력을 유지해 왔다. 국내에서도 CJ대한통운, 롯데로지스틱스, 한진은 메가 허브 터미널 구축과 같은 대규모 투자를 통해 경쟁력을 확보하고 있다. 하지만 고객 밀도가 낮은 넓은 지역에 더 빠른 서비스를 제공하는 것이 새로운 숙제로 떠오른 상황에서 허브를 통해 화물이 중개되는 방식의 서비스 모델은 시간 측면에서 비효율적이다. 더욱이 대규모 네트워크 구축에 고정으로 드는 비용을 상쇄하는 데 어려움을 겪을 수밖에 없다. 출발지와 목적지를 직접 연결하는 포인트 투 포인트(Point to Point) 방식을 넘어 FedEx의 허브 앤 스포크 방식이 물류시장의 표준으로 자리 잡은 지 30여 년이 지났다. 유통업계의 ‘속도 경쟁’과 ‘차별화 경쟁’의 변화가 새로운 형태의 물류 네트워크 모델을 요구하게 된 까닭이다. 유통업의 변화로 위기를 맞이한 물류시장에 ‘공유경제형 물류(Sharing Economy Logistics)’ 가 그 대안으로 급부상 중이다. 호텔 자산을 하나도 보유하지 않은 에어비앤비가 대규모 호텔 체인을 뛰어넘었고, 우버는 택시 한 대 보유하지 않고도 택시 시장을 빠르게 잠식했다. 이들은 네트워크 인프라에 대한 고정비 지출을 최소화하는 한편 기존 인프라를 실시간으로 연결하는 과정에서 경제성 확보의 가능성을 증명했다. 계획을 미리 세운 뒤 대규모 운송을 할 수 있는 ‘퍼스트마일(First mile)’ 과 달리 ‘라스트 마일’ 물류는 모든 것이 불확실하다. 이러한 라스트 마일 물류에서 공유경제형 서비스를 도입하는 것은 어쩌면 당연한 선택일 수 있다. 공유경제형 서비스는 이미 투자·구축되어 있는 자산을 더 효율적으로 사용할 수 있는 방법이다. 택시, 버스, 트럭이 운송 서비스를 제공하고 있고 그 곳곳에는 빈 공간이 많다. 공유경제형 서비스는 그 빈 공간에서 기회를 발견해 탄생한 것이다. DHL은 ‘공유경제형 물류 서비스’라는 보고서를 통해 공유경제형 서비스가 바꾸어가는 물류 시스템을 상세하게 분석한 바 있다. 이 보고서에 따르면 음식 배달 서비스를 제공하는 포스트메이츠(Postmates)는 빠른 서비스를 제공하기 위해 자체 배송 인력을 확보하는 동시에 등록만 하면 누구나 배송 서비스를 제공할 수 있도록 해 배송 인력을 꾸리고 있다. 누구든 원하는 시간에 원하는 장소에서 원하는 시간만큼 배송 서비스를 제공하고 그만큼의 수익을 창출할 수 있게끔 만든 것이다. 고객을 대신해 장보기 서비스를 제공하는 인스타카트(Instacart) 역시 오프라인 매장에서 장을 보는 인력을 자체적으로 고용하기 보다는 등록한 사람은 누구나 배송을 할 수 있도록 공유경제형 물류 서비스를 적극 활용하고 있다. 미국의 옴니(Omni)도 도심 보관 서비스에 공유경제형 물류 서비스를 접목했다. 도심 내에 비어 있는 공간을 대거 확보한 뒤 원룸이나 공간이 부족한 아파트에 거주하는 사람들에게 물품 보관 서비스를 제공한다. 공유경제형 물류 서비스는 미활용 공간, 미활용 운송 자산, 시간 여유가 있는 일반인을 적극 활용하여 기존의 물류 서비스와 경쟁할 수 있는 기반을 마련한다. 정형화되고 표준화된 물류 서비스가 이루어낼 수 없었던 품질 중심의 혁신적 서비스 모델이 시장을 뒤흔들 가능성이 높다는 평가가 나오는 이유다.

■ 공유경제형 물류 서비스의 잠재력

물류 분야에서는 공유경제형 서비스의 확산 속도가 더디다. 여타 산업과 마찬가지로 새로운 비즈니스 모델에 적응하는 데 시간이 소요되기 때문이다. 새로운 비즈니스 모델에 원활히 적응하기 위한 전제조건은 공유경제형 물류 서비스를 완성하는 두 축, 즉 소비자와 서비스 공급자에게 ‘끊김이 없는’ 사용자 경험을 제공하는 것이다. 이 부분에서 전통적인 비즈니스 모델에 익숙한 기업이 어려움을 겪게 된다. 지금까지 전통적 기업은 원가를 최소화하고, 프로세스를 최적화하는 등 공급 측면의 혁신에 익숙했다면 공유경제형 물류 서비스는 사용자 경험이라는 수요 측면의 혁신을 요구하기 때문이다. 그럼에도 공유경제형 물류 서비스의 잠재력은 충분하다. 남다른 서비스로 차별화가 필요한 시점에 표준화된 배송 서비스에 안주하지 않고, 무언가 새로운 서비스를 제공했을 때의 인센티브는 충분한 상황이다. 어떻게 차별화할지, 어떤 새로운 서비스를 만들어야 할지에 대한 정답은 없다. 다만 공유경제형 서비스는 이에 대한 하나의 대안이라는 점은 부인하기 어렵다. 공유경제형 물류 서비스에 아직까지 우버와 에어비앤비가 존재하지 않는다는 것은 여기에 불확실성과 함께 기회가 공존하고 있다는 것을 의미한다. 공유경제형 물류 서비스는 규제를 완화하는 과정에서 어려움이 있다. 그러나 규제 변화는 시대적 요구에 따른 사회적 합의와 여론을 기다리는 시간과의 싸움이라는 측면에서 양날의 검이다. 2017년 7월, 대한민국 법원은 쿠팡의 화물자동차 운수사업법 위반에 대한 소송에서 쿠팡의 로켓배송 서비스가 위법이 아니라는 판결을 내렸다. 법원은 쿠팡의 직매입 유통 특성을 고려해 최종 판단을 내린 것이다. 이를 계기로 유통업체가 자체 화물운송 서비스를 만들어 택배업체와 직접 경쟁을 벌이는 상황이다. 물론 유통업 자체 배송은 아직까지 전문 물류업체의 원가 경쟁력 측면을 따라올 수 없다. 자체 배송을 하는 이커머스 중에서 아직까지 수익을 내고 있는 기업은 없다. 2017년 일본에서 규제 완화 소식이 들려왔다. 노선버스와 택시를 활용한 화물운송 서비스가 가능해졌다. 지난 25년간 20% 이상 인구가 감소한 지역에서 택시 및 임대(전세) 버스를 활용한 화물운송을 허가한 것이다(해당 지역에서는 트럭이 여객운송도 할 수 있게 했다). 흥미로운 점은 화물운송 서비스에 대한 가격 책정을 자유화했다는 것이다. 중국에서는 알리바바와 순펑(SF Express) 사이의 분쟁 소식이 있었다. 알리바바가 물류자회사인 차이니아오를 통해 택배사들에게 더 많은 데이터를 공유하도록 요청하는 과정에서 문제가 발생했고, 순펑이 무인 택배함 관련 데이터를 공유하는 데 소극적으로 나오면서 택배 서비스가 중단되는 문제로 확대됐다. 두 거대기업의 분쟁은 중국 정부가 나서면서 일단 봉합되었지만, 향후 유통업체와 물류기업이 협력하는 데 문제가 발생할 가능성은 여전히 남아 있다. 한국은 물론 전 세계에 거의 동시다발적으로 일어나고 있는 이슈는 물류, 유통 및 교통, 이른바 ‘1류 2통’ 산업의 경계가 허물어 지고 있음을 직접적으로 보여주고 있다.

본 사이트(LoTIS. www.lotis.or.kr)의 콘텐츠는 무단 복제, 전송, 배포 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 사용할 경우 저작권법 제 136조에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

| 핵심단어 | 공유경제형 물류 서비스택배 서비스공유경제형 서비스라스트 마일자체 배송 |

| 자료출처 | 네카쿠배 경제학 (2021.05.17) |

| 첨부파일 |

| 집필진 | ||